谭远辉

一、“药山”三义

“药山”一名有三重含义,即:山名、人名、寺庙名。

首先是山名。“药山”作为山名始见于《隋书·地理志》:“澧阳,平陈,置县,大业初置郡。有药山”。药山位于白云山西南,因白云山从古到今都处于常、澧两地的交界地带,“山北属澧,山南属武陵”,故“药山”在两地的方志中都有载录。南宋嘉定年间王象之所编《舆地纪胜·澧州》下有:“药山,在澧阳县南八十里,昔多芍药,故名。”《舆地纪胜·常德府》下无山名,但有“药山师”(即惟俨)的人名。《祖堂集》中称“芍药山”(详下)。明景泰年间所修《寰宇通志》中“药山”则分别系于“岳州府”(辖澧州)和“常德府”下。继后的天顺《大明一统志》云:“药山,在澧州南九十里,上多芍药。山有长啸峰,昔僧惟俨尝夜登山,云开月现,大啸一声,闻于数县,因名。”这里除了因袭前说外,更与惟俨联系上。继后的《嘉靖常德府志》和《隆庆岳州府志》也都有载录。

其次是人名(别号)。唐代高僧惟俨因驻锡药山,故以“药山”为其别号。惟俨别号药山,应该是惟俨生前即已得名。在唐伸为其所撰《澧州药山故惟俨大师碑铭》(下简称“碑铭”)中称“澧阳郡药山释氏大师”,碑题中“药山”或可认为是山名,但“药山释氏大师”中的“药山”明显是惟俨的别号。《祖堂集》谓“师于贞元初居澧阳芍药山,因号药山和尚焉。”宋僧惠洪(1071~1128)也写有一首《渔父词·药山》诵咏惟俨禅师:

野鹤精神云格调,逼人气韵霜天晓,松下残经看未了。当斜照,苍烟风撼流泉绕。

闺阁奇珍徒照耀,光无渗漏方灵妙,活计现成谁管绍。孤峰表,一声月下闻清啸。

在以后的佛学典籍中常称“药山惟俨”或“药山”。除惟俨禅师号“药山”外,还有“药山冲虚”、“药山夔”、“药山忠彦”、“药山可琼”等。大凡药山的住持高僧都可号“药山”,但单称“药山”都是指惟俨禅师。

再次是寺名。山名、人名和寺名三者的关系应该是:惟俨别号是因山得名,而寺名则可能兼具山名和惟俨别号的因素。本文重点讨论的是寺庙的兴衰和寺名的沿革变迁。

二、药山寺兴衰考

药山寺被佛教界尊为曹洞祖庭,其开山之祖惟俨禅师则被尊为曹洞宗之师祖。药山寺在佛教界享有崇高地位。然而药山寺数度沧桑,盛衰兴废无常。要从芜杂的典籍中厘清本实并非易事,作者只能尽力为之。惟俨何时驻锡药山,开辟道场?最早且最可信的便是唐伸的《碑铭》,虽有人曾对该《碑铭》的真伪提出质疑,但有些质疑明显有钻牛角尖之嫌,绝大多数学者都对其真实性笃信不疑。《碑铭》曰:

贞元初,因憩药山。喟然叹曰:吾生寄世若萍蓬耳,又何效其飘转邪?既披榛结菴,才庇趺座……后数岁,而僧徒葺居,禅室接栋鳞差,其众不可胜数。

据此,药山有寺应始于唐贞元(785~805)初年,由惟俨草创。而《澧纪》中则说“药山,州南九十里,以上多芍药名。有慈云禅寺,唐大和中,惟俨禅师建。”这里所谓“唐大和中”显系笔误,是将惟俨卒岁误置。至于传说的寺庙始建于东汉明帝刘庄永平元年(58年),或初唐尉迟恭督建,都没有文献依据,不足征信。有人竟然为了所谓“顺从民意”而以为信史,这是既不严谨也不严肃的。众所周知,东汉明帝时佛教刚传入中国,永平十一年(68年)才在都城洛阳修建国内第一座佛寺——白马寺,僧侣尚寥寥无几。有何证据证明东汉明帝刘庄在远离都城偏远的南方在早于白马寺之前修建过寺庙,庙内有何高僧大德?再说尉迟恭(585~658),他是隋到唐初时人,惟俨于贞元(785~804)初驻锡药山时尉迟恭已作古一百多年。其实这些传说只要稍加考证,就不会以讹传讹了。

惟俨为何来到朗澧之间的药山而“憩”于此,并开山授法,应该不是偶然和随意的。成书于唐早期的《隋书》中,“药山”是“澧阳郡”下唯一列举的山名。这时惟俨禅师尚未来到药山。说明药山早在唐以前就已闻名遐迩。至于为何出名,可能并非仅仅出产芍药,应还有其它因由。以致惟俨心仪已久,而选为最终归宿。

惟俨驻锡药山之初,“披榛结菴,才庇趺座”,非常简陋。最初只惟俨一人,有无寺名也不得而知。据《碑铭》,惟俨结庵药山“殆三十年”,寺庙都很简陋。这从李翱赠惟俨的两首诗中也可见端倪。诗曰:

其一

练得身形似鹤形,千株松下两函经。

我来问道无余说,云在青霄水在瓶。

其二

选得幽居惬野情,终年无送亦无迎。

有时直上孤峰顶,月下披云啸一声。

关于这两首诗,不同版本个别字稍有差异。《宋高僧传》中作“云在青天水在瓶”后多依此。“千株松下两函经”有的版本又作“两幽径”或“两甬径”。本人认为后两者似乎更合理,因为所谓“两函经”是说两套经书,然而系于“千株松下”却有些不恰当。再说,经书何止两套,《碑铭》中就列有《法华》、《华严》,《涅槃》诸经。如为“幽径”或“甬径”倒是顺畅,即寺庙隐于千株松下,有两条幽僻的小径或石板路相通。这样与下一首诗中的“选得幽居惬野情”也契合。也就是说,惟俨开山之初到惟俨晚年,寺庙的规模都不是很大。李翱于唐长庆年间(821~824年)任朗州剌史,长庆四年(824年)即离任,继任者为温造。那么,李翱参药山就在这几年里,这时距惟俨驻锡药山已30余年。李翱离开朗州后三年(827年),惟俨即圆寂。按《碑铭》:

自是常以山蔬数本佐食,一食讫,就座转《法华》,《华严》,《涅槃》经。昼夜若一,终始如是,殆三十年矣。游方求益之徒,知教之在此。后数岁而僧徒葺居,禅室接栋鳞差,其众不可胜数。

这里“后数岁”三字颇值得玩味,为什么药山寺突然声名振扬?这很可能与李翱药山问道公案有关。“知教之在此”应该就是指的李翱问道事。李翱问道之事让佛教界兴奋异常,致使“游方求益之徒”对药山寺趋之若鹜,于是药山寺瞬间红火起来。“后数岁”应该就是指李翱问道之后数岁。所谓“禅室接栋鳞差,其众不可胜数”自然有夸饰的成分。但可说明,在惟俨垂暮之年,寺庙即已初具规模,海众云集,香火旺盛。

佛教是外来宗教,落脚华夏伊始,就不断受到本土宗教道教以及儒家的排斥、攻讦。唐代道教排佛以清虚观道士李仲卿为代表,曾著《十异九迷论》抨击佛教。儒家排佛则以韩愈、李翱为代表。药山寺遭遇李翱本来应该是一件大不幸的事情,因为李翱是极端仇佛和排佛的。应该说,李翱是中唐时期排佛的急先锋。他曾专门撰《去佛斋论》一文以阐述佛教之危害。其曰:

佛法之染流于中国也,六百余年矣。始于汉,浸淫于魏、晋、宋之间,而澜漫于梁萧氏,尊奉之以及于兹。盖后汉氏无辨而排之者,遂使夷狄之术行于中华,故吉凶之礼谬乱,其不尽为戎礼也无几矣。

……

故其徒也,不蚕而衣裳具,弗耨而饮食充,安居不作,役物以养己者至于几千百万人,推食而冻馁者,几何人可知矣。于是筑楼殿宫阁以事之,饰土木铜铁以形之,髡良人男女以居之,虽璇室、象廊、倾宫、鹿台、章华、阿房弗加也,是岂不出乎百姓之财力欤?

然而由于惟俨的智慧和贤德感化了李翱,从而成就了佛教界引以为荣的一段佳话。《宋高僧传》曰:

元和中李翱为考功员外郎,与李景俭相善,俭除谏议,荐翱自代。及俭获谴,翱乃坐此出为朗州刺史。翱闲来谒俨,遂成警悟。又初见,俨执经卷不顾,侍者白曰:“太守在此。”翱性褊急,乃倡言曰:“见面不似闻名。”俨乃呼,翱应:“唯。”曰:“太守何贵耳贱目?”翱拱手谢之,问曰:“何谓道邪?”俨指天,指净瓶曰:“云在青天水在瓶。”翱于是暗室已明,疑冰顿泮。寻有偈云:“炼得身形似鹤形,千株松下两函经。我来相问无余说,云在青天水在瓶。”

鉴于此,药山寺在李翱任朗州刺史期间,不但没有受到冲击,可能还有所增葺。无论道家还是儒家,其排佛都只是个人行为,波及面不是很大。然而由朝廷发动的毁佛排佛运动波及面就广了。惟俨去世不久,便发生了“会昌法难”。所谓“会昌法难”即唐武宗李炎于会昌五年兴起的毁佛运动,殃及佛寺、寺产和僧侣。“会昌法难”的背景很复杂,但主要是中晚唐国家经济危机不断加深,朝野之间的冲突不断加剧,加上儒、道两家对佛教的诋毁,以及对佛教并无好感而偏信道教的武宗登基。终于于会昌五年由武宗亲自发动了一场声势浩大的毁佛运动。其毁佛诏书曰:

朕闻三代已前,未尝言佛。汉魏以后,像教寝兴。是由季时,传此异俗。因缘染习,蔓衍滋多。以至于蠹耗国风,而渐不觉;诱惑人意,而众益迷。洎于九州山原,两京城阙,僧徒日广,佛寺日崇,劳人力于土木之功,夺人利于金宝之饰,遗君亲于师资之际,违配偶于戒律之间。坏法害人,无逾此道。且一夫不田有受其饥者,一妇不蚕有受其寒者。今天下僧尼不可胜数,皆待农而食,待蚕而衣。寺宇招提,莫知纪极,皆云构藻饰,僭拟宫居。……况我高祖、太宗以武定祸乱,以文理华夏,执此二柄,足以经邦。岂可以区区西方之教与我抗衡哉!贞观、开元,亦尝厘革,铲除不尽,流衍转滋。朕博览前言,旁求舆议,弊之可革,断在不疑。

其理论和李翱的《去佛斋论》如出一辙。但在封建社会,一些政令执行起来往往会滞后和打折扣。毁佛运动才实施两年,武宗去世,宣宗继位,又下令复兴佛教。因而,对于远离京畿的澧洲药山寺,在法难中可能会受到一些影响,但还不至于毁于一旦。惟俨以后,寺庙逐渐宏大,高僧不断涌现,有冲虚和尚、融禅师、药山夔、船子德诚、云岩昙晟、道吾圆智、高沙弥等。药山寺宗风昌盛,名噪海内。唐代是佛教的极盛期,也是药山寺的极盛期。五代以后,佛教式微,药山寺也渐趋寂寥,基本没有出过大德高僧。

“会昌法难”以后,中国历史上又经历了几次由朝廷兴起的毁佛或排佛运动。较为大型的如五代时期后周世宗柴荣发起的禁佛运动。但因后周的统治区域未达江南,因而其禁佛运动对南方的佛寺没有影响。宋代由于皇帝对道教的尊奉,佛教遭到冷落,虽然没有发生全国性的毁佛运动,但佛教已被边缘化。宋代皇帝崇道始于太宗,真宗继之,徽宗更甚。徽宗甚至自号“教主道君皇帝”,宋朝俨然成了一个政教合一的国家,道士炙手可热,僧人受到排挤。而药山寺似乎也还是有一些气象。南宋湖南安抚使李纲所写《药山三味》诗中有一首《伏牛菴》:

侍者何须召二空,一元调伏自知风。轩然栋宇翚飞处,何似当年茅竹中。

后两句是说,庙宇之宏伟壮观,远非当初惟俨开山之初的寒碜可比。但是,这以后每况愈下。进入元代,战火纷飞,僧人也难以遁世无忧。据《澧纪》载述:

药山,州南九十里,以上多芍药名。有慈云禅寺,……元未毁于兵。永乐丁酉,僧会宗建小庵于旧址。正统丙辰,僧大旺重建。

从这段文字看,药山寺于元未遭受了毁灭性的破坏,直到正统丙辰(元年,1436年)才重建庙宇。这以后的盛衰兴废史载阙如,但其间也是迭毁迭修。到了民国时期,庙宇破败,也基本失去了作为宗教专用场所的功能了,多用作校舍。

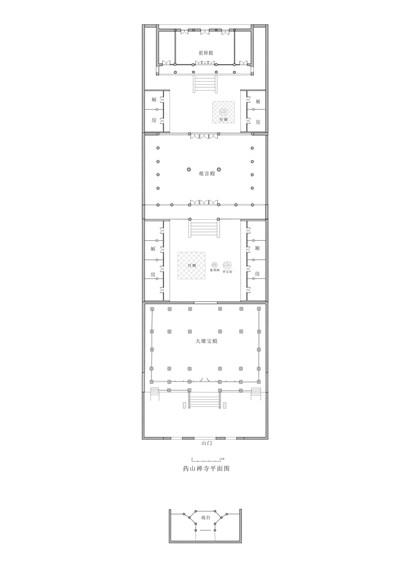

当地人普遍传说,庙貌最盛时共20进,后枕月亮山,前抵兔儿山,需“骑马关山门”。但笔者认为,所谓“骑马关山门”之说在许多庙宇都有流传。因而,其不过是极言庙宇宏大而己。其实,再大的庙宇关山门也不需骑马,自有临近山门的僧人来开关。纵然从月亮山到兔儿山也就一华里左右,何需骑马?澧县一中退休教师邓学初(药山人)说民国时庙宇尚有六进,称是据翊武中学首任校长许和钧回忆录中所说。但据现药山村还健在的老者叙述(这些老者年龄最大的为钱月初老人)都说所见到的药山寺只剩下三进,,他生于1930年,现已84岁,依然身体康健,思维清晰。当翊武中学寄校舍于药山寺时,他曾为学校工友,为学校养猪、打杂,翊武中学迁回渡口东山时,他又随去。据此,许和钧的回忆应有误。根据老人们的回忆并现场测量,我们绘出了民国至建国初期的寺庙复原图。寺庙前为一座戏台,但戏台不属庙产,戏台往后大致30米,便是庙门。门内第一进为大雄宝殿,大雄宝殿出后门为一块场坪,场坪中间为丹墀,丹墀东侧有紫荆树和罗汉松各1株,东西两侧靠围墙为厢房。第二进为观音殿,观音殿后为祖师殿(方丈殿),其格局大致同第二进,但较第二进浅。庙堂四周有围墙,总面积约6500平方米(如图)。

据当地老人回忆,在1943年以前,庙里还有3个和尚,其中1个当家和尚,两个徒弟。当家和尚俗名叫杨兴吉,汉寿人。据传是国民党军队一名将领,但他自己从未承认。杨和尚似乎没有法名,当地人都叫他木易和尚(将“杨”字拆开而名),权当他的法名吧。

1943年,翊武中学由渡口东山迁址于药山寺。教室宿舍和办公室主要设于寺内两侧的厢房中,“大雄宝殿”为大礼堂,庙前的戏台为会场。共招收初中两个班的学生,有生员100多人。办校以后,药山寺里两名小和尚也不知所终,仅剩下无处可去的木易和尚1人,住在庙中一间偏房中。木易和尚也为学校做一点力所能及的事情,主要靠村民的施舍和政府接济度日。1945年,翊武中学迁走后,药山寺继续办校,改为药山小学,药山村一带60岁以上的人大都在药山寺内读过书。钱焕章老人(曾任药山村村主任,70多岁)于1953年在药山寺内启蒙上小学。据他回忆,当时各殿的菩萨雕像都还在。1956年,大佛殿(大雄宝殿)的佛像部分拆毁。观音殿的佛像也相继被毁。上世纪六十年代,药山大队在佛殿内设打米厂和榨坊。1968年,文化大革命爆发,本村民兵造反派将庙内尚存的木雕佛像全部推倒,搬出庙外焚毁。1971年寺庙全部拆毁,木材、砖瓦用于修建棠华中学和药山村油脂加工厂。至此,曹洞祖庭毁于一旦,海内名寺销声匿迹。拆庙赶和尚,木易和尚被村里安置在一间茅草房居住,纳入五保户,度过晚年。上世纪七十年代初,木易和尚殁于药山,葬于药山。呜呼!木易和尚和药山寺一道湮没于历史的荒烟衰草之中。

三、药山寺寺名沿革考

药山寺最初叫什么名字?现在似乎难以找到最原始的依据。唐伸为惟俨所撰《碑铭》中似乎也未言明寺名。《碑铭》全名为《澧州药山故惟俨大师碑铭》,这里“药山”二字究指山名还是寺名,也是模棱两可。或曰惟俨最初所辟道场曰“牛栏”(或“牛阑”),当是由《祖堂集》中一段记载演绎发挥而来。《祖堂集》卷四:

师初住时,就村公乞牛栏为僧堂。住未得多时,近有二十来人。忽有一僧来,请他为院主,渐渐近有四五十人。所在迮侠,就后山上起小屋,请和尚去上头安下。”

《祖堂集》是五代时禅宗史书,所载难免会有传说和推演的成分,但还是符合惟俨开山之初荜路蓝缕,渐成规模的基本事实。由借住牛栏到另起小屋,僧侣由惟俨一人而至二十来人,再至四五十人。

由于牛栏之简陋而凸显惟俨创业之艰辛,于是“牛栏”便被好事者借以大做文章。“牛栏”一说在宋代较为流行,竟成了药山寺的别名,目前尚保存于寺址的北宋政和八年十月十三日(辛卯)残碑上便有该名:

□□解印武陵,元直□济□正天与几仁德骏、举隆泰观二禅老饯别,谒药山嵩牛阑,志道话因投宿焉。戊戌政和十月辛卯。

这是一方药山纪行碑,篆书大字。“谒药山嵩牛阑”,原断为“谒药山嵩牛,阑志道话”。似不妥,“阑志道话”很费解。“药山嵩牛阑”解释为药山下的“牛阑庵”顺理成章。“嵩”指高山,而“牛阑庵”是传说中的药山寺曾用名。北宋前期的宋祁(998~1062)就曾有一首《寄题药山牛阑庵壁》诗: 昔人牛口下,胥宇化南州。祖地千灯续,荒垣八字留。漏长莲叶晦,园胜奈阴稠。后嗣推崇意,同风古佛流。

在南宋时期地理学家王象之(1163~1230)所著《舆地纪胜》中录有《药山牛栏八字石碑》的碑目,曰:“不知岁月,刻石药山”。有人认为此碑就是前述政和八年纪行碑,因碑文每行八字,故曰“八字碑”。此说之不能成立者有三:其一,“八字”和“每行八字”怎能是一个概念。其二,纪行碑一直保存到现在,其上明确记为“戊戌政和十月辛卯”,年、月、日俱全,怎会“不知岁月”呢?政和八年到王象之编撰《舆地纪胜》的南宋嘉定年间(1208~1225)也才100年左右时间,怎会残断得连那么明确的纪年都不见呢?其三,八字碑产生的年代远早于政和纪行碑。在前引宋祁的《寄题药山牛阑庵壁》诗中便有“祖地千灯续,荒垣八字留”句。宋祁是北宋前期人,他所见到的“八字碑”就已遗弃于“荒垣”,很明显,“八字碑”应是宋以前物,绝非北宋晚期的政和纪行碑。“八字碑”究系哪八个字,恐怕已成千古谜案。

药山寺宋代建筑遗址局部

南宋稍晚,《虚堂和尚语录》中便对“牛栏”一说进一步发挥,穿凿附会,虚构故事情节,使“牛栏”一说以讹传讹。《虚堂和尚语录》卷四:

又如药山和尚,游山到澧阳,见人家一座山好,便要化他建道场。百姓不从,便入他牛阑里坐禅。人家被恼之不已,乃牵牛归屋里,纵火烧却牛阑。他只在牛阑基坐禅。太守闻得,与之买山,建一所庵,扁之曰“牛阑”。

这里把惟俨说成一个无赖,把当地百姓也说得不通人情。即有损祖师形象,也与《碑铭》记载大相径庭。《祖堂集》中“乞牛栏为僧堂”之说本来就于史无征,而《虚堂和尚语录》更是荒诞不经。而偏偏后代之猎奇者信以为是。毫无疑义,寺初名“牛阑”一说应予摒弃。比较靠得住的说法是药山寺最初名“慈云寺”。

《舆地纪胜》中录有一方《慈云禅寺碑》的碑目:

慈云禅寺碑,即澧阳药山寺,唐光启二年雷满奏立。寺额断碑尚存。

光启二年(886年)距惟俨开山近百年时间,该碑有确切的年份和人物,说明该寺在光启二年(886年)以前即已正式赐名“慈云禅寺”。而且王象之还明确地说,“即澧阳药山寺”,则说明在宋代慈云寺已更名“药山寺”。因这时“寺额断碑尚存”,故知唐、五代时寺名“慈云禅寺”。雷满为唐末至五代时人,据明嘉靖《常德府志·官守志》:

雷满,武陵人。幼骁勇,里人推为帅,唐昭宗以澧、朗为武贞军,授满节度使。尝引沅水堑其城,上为长桥,不可攻之计。

南宋范正国诗《题药山》亦有“云护俨公塔,天清雷满池”句。南宋湖南安抚使李纲亦有《雷满池》诗一首:

英雄割据老渔师,习气难忘凿此池。尚想兴酣高会处,投身下取酒杯时。

关于“雷满池”的传说,据应国斌所编《常德历代名人》一书中载:

雷满习水性,常凿深池于府中。有客人来,在池上设宴,指着水对客人说:“蛟龙水怪皆窟于此,盖水府也。”酒酣,雷满取座上器具抛掷水中,自己脱掉衣服跳入水中拾取器具,戏嬉水上。

这段叙述与李纲诗中所述一致。雷满本是“苗首”,是一个大老粗,常做出一些常人不可理喻的事。由李纲和范正国的诗可见,雷满不仅在府中到处凿池,而且在药山寺也凿有池,说明雷满经常出入药山寺,并在此滞留,游玩。从而,雷满为药山寺请名也是情理中事。雷满和佛教有较深缘分,《景德传灯录》和《传法正宗记》都将其列为澧州钦山文邃禅师法嗣,谓为大鉴下第七世。在宋代药山“雷满池”这一古迹应该还在,但后代的方志和地理志中却没有了踪影。

在明代的方志中,“慈云寺”和“药山寺”的名称互见。如《嘉靖常德府志》曰:“药山寺,府北九十里”;《隆庆岳州府志》曰:“慈云寺,州南小斗村药山,唐创”。而清代的方志中,似乎都只叫“药山寺”了。

或认为“药山寺”又叫“众仲寺”或“众中寺”。《澧纪》中录有明嘉靖时澧人龚天申《游药山之众仲寺拂尘读壁上诗》:

石磴凌层半倚天,幽岑无语对谁言。百年高兴须今日,五岳奇观更此山。

心境绝尘清似水,面颜宜酒渥如丹。何当跨鹤云中去,回首天门任往还。

诗下还有两段关于“壁上诗”的纪实文字:

寺僧云:“数年前一人住此题字,荣王召之,遂沉水死。后会桃源李春熙,始悉其事。”……

自襄入陕,与钧州党中丞为布衣交。后自北南游。嘉靖丙辰,住澧州药山寺。偶有巨贼流言,道路防禁,人咸疑之。荣藩遣使索于寺,械入城中,遂自沉于水。

这里似乎将“众仲寺”与“药山寺”视为同一座寺庙。澧县所编《九澧诗存》中也将其视为同一座寺庙。

药山之众仲寺,即澧州药山寺,在州南九十里,为佛教曹洞宗之祖庭。唐贞元初年(约790)建寺,一代名僧惟俨禅师(751~834)在此弘法五十多年,广接学人,海众云会,开曹洞宗风之先声,不仅影响国内,而且远播日本。

“众仲寺”应为“众中寺”,与“药山寺”为两座寺庙。《隆庆岳州府志·外传》:

慈云(寺),州南小斗村药山,唐创。

众中(寺),州东南小斗村金刚山。面洪崖,前有净尘桥、白龙井、清凉亭。唐创。郡人刘崇文诗:“落木摇苍霭,洪崖障碧空。渡桥尘净否?无语自鸣钟。”又:“小憩清凉亭,倒窥白龙井。日色摇空明,白龙翻幻影。”又:“罢宴出禅关,崖西日欲明。虎豹嗥前林,踏歌弄月影。”

这里做“众中寺”,无疑与“众仲寺”为同一座寺庙,只是写法稍有区别而已。刘崇文除这几首咏众中寺的诗外,《澧纪》中还录有他一首诗题为《众中寺》的诗:

闲凭清梵阁,宛在白云边。万峤沉苍霭,诸天隔紫烟。

旃香浮大地,花雨散晴川。早识皈依地,频来礼觉仙。

在《直隶澧州志》中也分别有“药山寺”和“众中寺”。澧县一中退休教师邓学初为棠华乡药山村人,对附近一带情况较熟悉。在所编写的《棠华旅游美景》一书中列举了其所知晓的棠华乡的佛寺十四座:

1949年前棠华的寺庙:棠华村有俞公庙、玉皇庙、同善社;新华村有下庄寺、汉王庙;云山村有华容寺;西湖村有彭山庙、堵神庙;联合村有俞公庙、启国寺;澧安村有松月寺;民主村有众中寺;临东村有曹家庙;药山村有药山寺等十四座寺庙。

由此可见,“药山寺”与“众中寺”不仅是两座寺庙,而且相隔也还有一定距离,虽都在白云山一带,然而一在药山村,一在民主村。明清时都属小斗村。

由上述考证可知,寺初名“慈云”,后名“药山”,而“牛栏庵”可视为俗名。或曰药山寺全名为“药山慈云禅寺”,而“药山寺”是其省称。也有一定道理,而尚待文献佐证。

2018年1月5日